Oggi è Giovedi' 05/02/2026 e sono le ore 07:19:08

Nostro box di vendita su Vinted

Nostro box di vendita su Wallapop

Nostro box di vendita su subito.it

Condividi questa pagina

Oggi è Giovedi' 05/02/2026 e sono le ore 07:19:08

Nostro box di vendita su Vinted

Nostro box di vendita su Wallapop

Nostro box di vendita su subito.it

Condividi questa pagina

Nostra publicità

Compra su Vinted

Compra su Vinted

#news #tempi.it

Caro direttore, la vicenda Vannacci mostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia stata improvvida la scelta di Matteo Salvini di dare una svolta “a destra” a un partito che con quella storia e tradizione nulla aveva a che spartire. Ora, però, la vedo dura tornare indietro. I vari Zaia, Fedriga, Fontana non mi sembrano in grado di far cambiare rotta al Carroccio.

Michele Mario Colombo

Noi la pensiamo come lei, con un po’ più di ottimismo perché ci pare che il nuovo governatore del Veneto, Alberto Stefani, abbia tutte le qualità per reinterpretare i tradizionali cavalli di battaglia leghisti e per dare nuova linfa al partito. Sicuramente, Futuro nazionale di Vannacci rappresenta un grosso rischio per il centrodestra alle prossime elezioni. E in questo senso è utile leggere le mosse di Matteo Renzi per capire come gira il fumo. Qualche giorno fa, è uscita la notizia di un incontro segreto tra il generale e il leader di Italia viva. Incontro smentito da Vannacci, che ha annunciato querela, ma, per quel che capiamo noi, del tutto verosimile. Renzi ieri ha detto al Foglio che «l’uscita di Vannacci è un assist al Campo largo. Se la sinistra sta insieme alle prossime elezioni vince». Basta infatti qualche punto percentuale per aggiudicarsi la vittoria ed è vero che, con questa legge elettorale, una sinistra unita, stile Unione di Prodi, potrebbe prevalere nel 2027. Vincere, forse, ma non governare, come lo stesso esempio dimostra: un conto è correre tutti insieme da Dini e Diliberto (allora), e da Renzi a Fratoianni (domani), un altro è governare. Resta il fatto che la forza del centrodestra in questi anni è stata la sua unità e la Lega è una componente essenziale per una coalizione che voglia avere qualche chance. Disinnescare il “miles gloriosus” (soldato fanfarone per dirla con Plauto) Vannacci non sarà facile e una strategia potrebbe essere quella di favorire la nascita di un centro guidato da Calenda che sottragga al Campo largo le stesse percentuali che il generale toglie al centrodestra. E qui si ritorna a discutere di legge elettorale e di percentuali da raggiungere per approdare in parlamento, problema comune sia a Futuro nazionale di Vannacci sia ad Azione di Calenda.

Caro direttore, come è diventata triste Milano! Pare che il 6 febbraio, nello stadio di San Siro di Milano, vengano inaugurate le Olimpiadi invernali: così, almeno, dicono i Tg. Ma nella città di Milano, solitamente così accogliente e dinamica, non vi è alcun segnale di partecipazione a questo importante e irripetibile evento. Non un manifesto, non un colore, non una bandiera, nessuno dei 5 cerchi olimpici, non un segno di benvenuto: nulla, né in centro, né in periferia, né a Linate, né alla stazione Centrale. Città resa totalmente indifferente rispetto ad un evento che, comunque, ha una rilevanza mondiale. Ma tutto ciò non è casuale: è il frutto triste di una amministrazione che, oramai, è stanca di governare, immersa in una mediocrità che non ha precedenti. Niente fantasia, niente creatività (se non quella di rovinare corso Buenos Aires), niente amore verso una città che aveva âil cuore in manoâ. Lâunica cosa che questa noiosa amministrazione ha saputo fare è quella di annunciare che nei giorni 5 e 6 febbraio sarà meglio stare chiusi in casa, per motivi di sicurezza. Questo sacrificio sarebbe stato accolto con più favore se ai milanesi fosse stata proclamata prima lâimportanza di un evento eccezionale come una Olimpiade. Ora, in questo clima di indifferenza assoluta, vengono imposte solo limitazioni. Limitazioni, quindi, più incomprensibili. Triste Milano, dunque! E povera la ricca Milano!

Peppino Zola

Cos’è tutta questa polemica sul volto meloniano dell’angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma? E dai e dai alla fine lo hanno cancellato. Suvvia, le chiese italiane sono piene di immagini di potenti raffigurati negli affreschi delle chiese!

Mariangela Alzati

Sono cose da non prendere troppo sul serio. Tra le guglie del Duomo di Milano ci sono le statue di Mussolini e Primo Carnera, e nessuno si sogna di abbatterle. Ieri il Foglio ha ricordato poi che, qualche anno fa, a Terni apparve un affresco in cui tra angeli omosessualizzati e in pose assai equivoche c’era un personaggio che ricordava «il vescovo dell’epoca, mons. Paglia, ritratto seminudo con zucchetto viola in testa. Nessuno dall’alto, chiese dimissioni o stilò comunicati di fuoco. à l’arte, si disse».

Anni Trenta. Carl Diem â dirigente sportivo tedesco e discepolo fedelissimo di Pierre de Coubertin â durante le attività preparatorie e i sopralluoghi in Grecia assieme al collega di una vita, Theodor Lewald, si lascia prendere da unâidea nuova per accompagnare lâattesa dei Giochi Olimpici del 1936, che si sarebbero svolti nella Germania nazista. Unendo la passione per le staffette a quella per gli sport della Grecia classica (su tutte le antiche lampadedromie, cioè corse fatte con le torce), propone al Comitato olimpico internazionale una nuova modalità per aprire le Olimpiadi: accendere un fuoco direttamente a Olimpia e portarlo, a piedi, con una staffetta di corridori, fino alla città ospitante, appunto Berlino.

à così che nasce la tradizione della torcia olimpica, oggi simbolo di unione e fratellanza, ma che nella sua origine ha invece caratteri diversi. Non si trattò della rinascita di una usanza dellâetà classica â nella Grecia antica esistevano fuochi sacri, ma non staffette tra poleis â bensì di una reinvenzione moderna. Lâidea fu accolta favorevolmente dal Cio e, successivamente, dal ministro della Propaganda Joseph Goebbels, che convinse Hitler a valorizzarla: entrambi videro nei Giochi lâoccasione di mostrare al mondo la grandezza della Germania nazista. E nel rito della torcia che da Olimpia raggiunge Berlino, un potente strumento simbolico utile a suggerire la continuità tra il popolo tedesco e un passato glorioso.

Non che Diem fosse un sostenitore del Terzo Reich. Anzi, fu inizialmente attaccato dai nazisti per le ascendenze ebraiche della moglie e per la presenza di numerosi docenti e studenti ebrei nella sua Deutsche Hochschule für Leibesübungen, il primo ateneo al mondo dedicato alle scienze motorie. Tuttavia, lo spazio che riuscì a ottenere era per lui prezioso, soprattutto per chi, come lui e Lewald, si era già impegnato nel 1914 per portare i Giochi del 1916 in Germania (poi annullati dalla Prima Guerra Mondiale). Hitler finì per riconoscere lâutilità del suo talento organizzativo e dellâimpatto positivo che i Giochi del â36 potevano avere sullâimmagine della Germania. Nei decenni successivi Diem fu spesso criticato per la sua collaborazione funzionale al regime, e tuttora gli storici discutono del suo ruolo nellâestetica simbolica dei Giochi del 1936 e, più in generale, del suo rapporto â pur distaccato â con il nazismo.

Il 20 luglio 1936, a Olimpia, uno specchio parabolico progettato con tecnologia Zeiss fu usato per accendere la fiamma alla presenza di Pierre de Coubertin. Le immagini di quel momento furono rese celebri anche dal film Olympia di Leni Riefenstahl, incaricata da Goebbels di raccontare i Giochi attraverso un linguaggio cinematografico che avrebbe poi segnato la storia del cinema per tecniche e audacia visiva. La macchina propagandistica risultò molto più potente di quanto il Cio potesse prevedere e probabilmente più di quanto lo stesso Diem immaginasse per la sua idea. Le torce, realizzate dalla Krupp con un sistema a magnesio per mantenere viva la fiamma, rappresentavano lâefficienza tecnologica della Germania dellâepoca.

Il viaggio della fiamma durò dal 20 luglio al 1° agosto: 3075 km e 3075 tedofori, attraverso sei Paesi: Grecia, Bulgaria, Jugoslavia, Ungheria, Austria e Cecoslovacchia. Tutti, negli anni successivi, avrebbero subìto direttamente lâespansionismo tedesco.

Non finì con i Giochi del â36 il successo della torcia. Già alla prima edizione delle Olimpiadi successiva alla Seconda Guerra mondiale, Londra â48, tornò ad infiammare lâattesa dellâEuropa per lâevento a cinque cerchi. Dopo tutto, il Cio era rimasto impressionato dalla spettacolarizzazione che lo sport aveva ottenuto a Berlino, e si poteva andare oltre gli scopi propagandistici desiderati da Hitler e Goebbels. Così si tornò a Olimpia, e da lì i tedofori si alternarono in Italia, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Belgio e Inghilterra: nazioni che la guerra lâavevano vissuta sulla pelle, la gran parte. In Germania no, perché dai Giochi era stata esclusa per il ruolo primario avuto nella Grande Guerra.

Erano le Olimpiadi dellâausterità : gli atleti alloggiavano in scuole e caserme, non furono costruiti villaggi o stadi perché di soldi ce nâerano davvero pochi. Ma lo sport voleva rinascere, e spingere il mondo verso una ripartenza. E così si affermò la potenza unificatrice di questa fiaccola, capace di enfatizzare il collegamento tra lo sport moderno e le sue origini classiche, unendo popoli e confini.

Lâ1 febbraio è stata aperta dallâarcidiocesi di Milano la causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Marco Gallo. Il 7 marzo, lâarcivescovo Mario Delpini presiederà la cerimonia di apertura del processo.

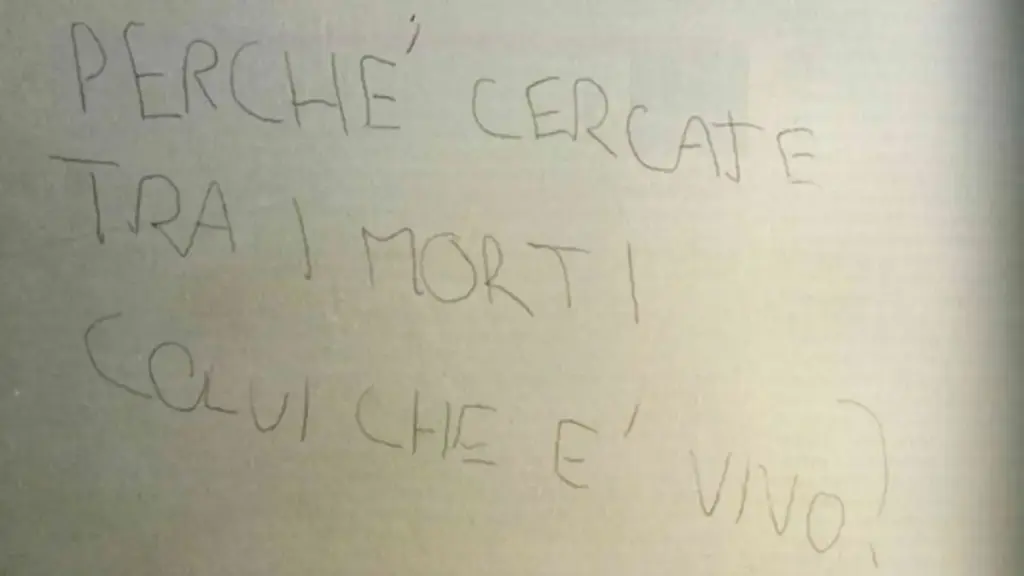

Qui di seguito riproponiamo una lettera che Marco Gallo scrisse a Tempi nel maggio 2011. Marco, nato a Chiavari il 7 marzo 1994, studente del liceo Don Gnocchi di Carate Brianza, perse la vita in seguito a un incidente il 5 novembre 2011. Nella sua camera la mamma trovò una frase evangelica che il figlio aveva scritto sul muro la sera prima: «Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?».

Pochi giorni dopo la sua morte, Marina Corradi si recò a casa sua, scrivendo questo articolo per Tempi. In sua memoria, ogni anno, i giovani di Gioventù studentesca (Comunione e Liberazione) organizzano un pellegrinaggio al santuario di Montallegro (Rapallo), qui descritto da Luigi Amicone. La sua storia è raccontata nel libro Marco Gallo. Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare (a cura di Paola Cevasco, Antonio, Francesca e Veronica Gallo, Itaca, 14 euro).

* * *

Sono Marco Gallo, un ragazzo monzese di 17 anni. Ieri, andato in pellegrinaggio alla beatificazione di Giovanni Paolo II, è come se fosse nato in me un prepotente desiderio di conoscerlo. Ho cercato di capire chi era, e sono rimasto profondamente colpito da queste sue parole: «Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà , aprite i confini degli Stati, i sistemi economici, come quelli politici, i vasti campi di cultura di civiltà di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro lâuomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso lâuomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra; è invaso dal dubbio, che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare allâuomo, solo lui ha parole di vita, sì!, di vita eterna».

à come se, finalmente, qualcuno mi abbia capito. Una comprensione che va oltre quella degli amici e delle persone che ho incontrato. Come se tutto il segreto della vita fosse racchiuso qui, in queste parole.

Cavolo, sono andato in chiesa, e per la prima volta in moltissimo tempo ho pregato intensamente, affinché queste parole rimanessero bene incise dentro di me, affinché realmente Cristo, ora, di fronte alla mia situazione che realmente è di dubbio e di disperazione, mi abbracci, ora.

Non appena mi alzo, colgo uno sguardo, di una vecchia signora. Lo colgo di sfuggita, come quando dai unâocchiata al tramonto dal finestrino, senza attenzione. Mi accorgo che si alza e mi osserva, sembra che venga verso di me, ma non ne son certo. Io stavo uscendo, senza accorgermi di quello che stava accadendo, dellâintensità di quello sguardo. E mentre, aprendo la porta per uscire dalla chiesa, mi volgo per unâultima volta, mi accorgo che, ferma, è ancora lì (però ferma, quasi intimorita dalla mia âfugaâ).

Intuisco, uscendo, che la sua intenzione era quella di un abbraccio dâamore e di speranza, nel vedere un giovane inginocchiato in chiesa; ma come! Uno come me! Come me! Che speranza, che gratitudine mi merito? Quella donna aveva negli occhi dellâamore per me! Eppure lei era lì. Era lì ad aspettarmi. E così, uscendo, nasce in me una contraddizione, tra il banale timore di andare da una sconosciuta a dire: âMi voleva dire qualcosa?â, e il tornare indietro per accorgersi che lì câera proprio colui che avevo appena invocato. Lì câera Gesù. Ma, prima che ciò potesse diventare certezza, quando ancora la sua presenza era una fragile intuizione, non lâho voluta.

Il punto del mio discorso è questo: se Cristo realmente non fosse qualcuno che accade nel presente della nostra vita, se Cristo realmente non mi salva, non ti salva, ora, ma soprattutto, se noi non siamo disposti ad aspettarcelo e ad accettarlo ora, per quale motivo possiamo definirci cristiani? Se non abbiamo intenzione di cambiare i nostri modi di fare, se non siamo disposti ad abbandonare le nostre fragili certezze, i nostri patetici timori (che può essere addirittura quello parlare a uno sconosciuto), il modo in cui spendiamo il tempo e con cui ci rapportiamo con la realtà e con le persone, in che cosa speriamo?

Marco Gallo Monza

Da sinistra a destra, la stampa britannica sembra unanime: se negli ultimi anni il numero degli aborti in Inghilterra e Galles ha superato picchi storici, ciò dipende dalla crisi del costo della vita. Convergono nella diagnosi, fidandosi delle valutazioni del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists e del British Pregnancy Advisory Service (Bpas), il Daily Telegraph, il Times, il Guardian, ecc.

Ha dichiarato Katie Saxon del Bpas a proposito delle 277.970 interruzioni di gravidanza del 2023, lâultimo anno per il quale si hanno dati completi: «Questi dati riflettono il primo anno intero di pratica abortiva nellâepoca della crisi del costo della vita, che costituisce il contesto fondamentale per capire lâaumento degli aborti». Non la pensa così Kara Kennedy, che per conto della Free Press americana ha condotto unâinchiesta fra le donne inglesi e gallesi per fare luce su una realtà inquietante: nel primo paese dellâEuropa occidentale ad avere legalizzato lâinterruzione di gravidanza (1967), gli aborti sono più del doppio di quanti fossero negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.

Mentre in Italia il picco storico è stato toccato poco dopo la legalizzazione del 1979, con i 234.801 aborti del 1981 che poi sono costantemente diminuiti (con un solo paio di modesti rimbalzi) fino ai 65.491 del 2023, in Inghilterra e Galles due anni dopo la legalizzazione erano 49.829, nel 1981 erano già 128.581, nel 2018 hanno superato i 200 mila allâanno e nel 2023 hanno raggiunto il già citato massimo storico di 277.790. Solo nella prima metà degli anni Novanta le interruzioni di gravidanza conobbero una leggera discesa, poi ripresero ad aumentare.

Si tenga presente che le due popolazioni, quella anglo-gallese e quella italiana, sono perfettamente comparabili: la prima è composta da 61,8 milioni di persone, la seconda da 58,9 milioni. Se si toglie la Russia, il Regno Unito anche senza calcolare Scozia e Irlanda del Nord è il paese europeo col maggior numero di aborti.

Secondo la Kennedy le cause del boom dellâaborto in Inghilterra sono psicologiche e culturali più che economiche.

«Ho parlato con una dozzina di donne britanniche di diverse età sparse per il paese dei loro aborti. Il costo di avere un figlio non è mai stato menzionato. Nemmeno una volta, nemmeno tra le donne più giovani o della classe operaia. Piuttosto, le motivazioni suonavano più o meno così: “Il mio rapporto con il padre non mi sembrava abbastanza stabile”; “Non mi sentivo pronta a diventare madre”; “Penso che sia sbagliato avere un figlio quando sono così esaurita”; “Quel povero bambino merita di meglio di me”; “Non potrei mai essere madre perché analizzo tutto troppo”; e, infine, “Penso solo che li avrei rovinati (padre e figlio â ndt) irrimediabilmente”. In altre parole, più che le difficoltà finanziarie, è emersa una convinzione diffusa che la genitorialità sia qualcosa che rende altamente probabile il causare danni irreversibili, e che rinunciare completamente sia la scelta responsabile. La paura in queste donne era palpabile».

La scelta di Hannah da Manchester, 31 anni, viene descritta così:

«Ha un lavoro stabile e un compagno di lunga data. “Sapevo solo che non potevo farcela”, mi dice. “Non perché non volessi un figlio â in teoria lo vorrei â ma perché non mi fidavo di me stessa”. Si descrive ripetutamente come “troppo incasinata” per essere madre, ma fa fatica a spiegare da dove, nello specifico, abbia preso questa idea: “Lâho presa dappertutto. Ovunque guardi, c’è sempre qualcuno che spiega come i suoi genitori lo abbiano rovinato”».

Unâaltra interlocutrice, anonima, si giustifica con le pressioni sociali intorno alla necessità di essere una mamma perfetta:

«Ha letto un mucchio di libri sulla genitorialità ; segue i blog delle mamme e gli psicologi su Instagram. In altre parole, ha fatto il lavoro che si suppone sia necessario oggigiorno per decidere se la genitorialità fa per te. “Più imparavo, peggio mi sentivo”, mi dice. “Ogni scelta sembrava sbagliata.” “Dovresti aver elaborato la tua infanzia, risolto i tuoi problemi e avere una relazione perfetta”, continua. “Se non hai fatto tutto questo, ti sembra irresponsabile mettere al mondo un figlio”. Per come la vedeva lei, la maternità non è qualcosa che sâimpara vivendola, ma qualcosa per cui si deve già essere qualificati».

Conclude la giornalista:

«à interessante notare che nessuna delle donne con cui ho parlato ha dichiarato di aver subito pressioni da parte di partner, amici o familiari per interrompere la gravidanza. La pressione, invece, era interna e incessante. Non si sentivano abbastanza brave per essere madri».

Ci sarebbero poi altri due significativi motivi, oltre al senso di inadeguatezza delle donne rispetto alla maternità , che spiegano lâimpennata degli aborti. Uno è la legislazione lassista. Fino al 2020, le donne che desideravano un aborto precoce erano tenute a recarsi in una clinica per assumere il primo dei due farmaci abortivi sotto supervisione. La situazione è cambiata durante i lockdown dovuti al Covid, quando le normative sono state modificate per consentire alle donne di avere una breve consulenza online o telefonica e poi ricevere la pillola abortiva per posta.

La misura era stata inizialmente concepita come una soluzione temporanea di emergenza. Ma nel 2022, il parlamento del Regno Unito ha votato a favore della possibilità permanente per le donne di indurre l’aborto a casa: non câè più bisogno di recarsi in ambulatorio o in ospedale, tutta la procedura può essere effettuata fra le proprie mura senza controllo medico.

Lâaltra causa, citata dalle donne intervistate dalla Kennedy, è che lâinterruzione di gravidanza è diventato uno dei servizi più efficienti del Servizio sanitario nazionale (Nhs), tale da surclassare anche lâassistenza alla contraccezione.

«Molte donne mi hanno detto che l’assistenza all’aborto è molto meglio organizzata, più efficiente e più facile da accedere rispetto alla maggior parte dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale. Sophie, 33 anni, che vive a Londra, ha descritto l’assistenza all’aborto ricevuta nel 2020, quando era rimasta incinta durante una relazione nella quale subiva abusi, come “il giorno e la notte” rispetto alla sua esperienza con l’assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale in generale. “Era efficiente. Non dovevi aspettare in una stanza. Le cose venivano spiegate chiaramente e mi sentivo molto a mio agio”, mi ha detto. L’assistenza all’aborto, ha detto, è “molto ben gestita rispetto ad altri servizi per le donne”».

«(â¦) Anche le donne che desiderano utilizzare metodi contraccettivi ormonali possono avere difficoltà ad accedervi, a causa delle inefficienze del servizio sanitario del Regno Unito. Ad esempio, si può dover attendere fino a 10 settimane per un appuntamento per l’inserimento di una spirale. (â¦) Un altro motivo per cui diminuisce lâuso della pillola anticoncezionale è la quasi impossibilità di ottenere un appuntamento dal medico. “à molto più facile abortire che passare 10 minuti faccia a faccia con un medico”, mi dice una donna di nome Gemma».

Secondo le statistiche governative lâ87 per cento dei britannici è favorevole allâaborto legale e solo il 6 per cento vorrebbe che non fosse permesso. Il 74 per cento vorrebbe che lâinterruzione di gravidanza diventasse un vero e proprio diritto, mentre nelle leggi attuali è soltanto depenalizzata. Il 65 per cento ritiene che prima delle 24 settimane di gravidanza dovrebbe essere possibile lâaborto su semplice richiesta, mentre formalmente ci sono oggi delle condizioni. Lâanno scorso la Camera dei Comuni ha votato un comma del Crime and Policing Bill che di fatto autorizza lâaborto senza restrizioni per tutta la durata della gestazione. Frutto di un emendamento di una deputata laburista approvato con 379 voti contro 137, il comma 191 è stato subito ribattezzato âaborto fino al momento della nascitaâ.

La Camera dei Lord sta cercando di evitare che la legge entri in vigore nella sua forma attuale. Le baronesse Monckton e Stroud hanno presentato insieme ad altri pari emendamenti diretti ad annullare il comma 191 e anche a modificare il provvedimento del 2022 che ha completamente privatizzato lâaborto farmacologico. In occasione della seconda lettura del progetto di legge nellâottobre scorso la baronessa Monckton ha spiegato la sua contrarietà alla normativa attuale sullâaborto farmacologico:

«Dati recenti mostrano che 54 mila donne sono state ricoverate negli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra per il trattamento di complicazioni derivanti dall’uso di tali pillole abortive, un aumento del 50 per cento rispetto ai dati precedenti alla pandemia. L’analisi delle statistiche ufficiali accreditate pubblicate dal Servizio Sanitario Nazionale inglese e dall’Office for Health Improvement and Disparities mostra che una donna su 17 che ha autogestito l’aborto a casa è stata successivamente ricoverata in ospedale».

Nel 2024 il tasso di fertilità di Inghilterra e Galles ha toccato il minimo storico di 1,41 figli per donna.

Una storia che prende le mosse centodue anni fa e neanche come Olimpiadi. Nel 1924 appuntamento a Chamonix, in Francia, per la âSettimana internazionale degli sport invernaliâ che in seguito, visto il successo, è indicata come la prima edizione dei Giochi invernali. Fino al 1992 vanno a braccetto con quelli estivi, poi la decisione di sfalsarsi, per dar loro ulteriore visibilità . Una indipendenza che parte dal 1994 a Lillehammer, in Norvegia, dove lâItalia conquista la medaglia d’oro nella 4×10 di fondo battendo in volata i padroni di casa davanti a 150mila spettatori, re Harald compreso: come sconfiggere il Brasile in una finale Mondiale di calcio al Maracana. Ecco dieci appunti sulla storia dei Giochi invernali, assolutamente personali.

Dal re al principe. Se re Harald era in tribuna a tifare per i suoi fondisti, Alberto II di Monaco è sceso direttamente in pista. Quella del bob. Grande appassionato di sport, che promuove in diverse forme, il principe ha fatto parte dell’equipaggio monegasco in cinque edizioni, da Calgary 1988 a Salt Lake City 2002, dividendosi tra bob a 2 e bob a 4. Il 25esimo posto al debutto è il risultato migliore.

Caraibi ghiacciati. Alberto II non era l’unica presenza straordinaria a Calgary nel bob. In Canada esordisce anche la Giamaica in una specialità quanto mai lontana dalla storia caraibica. L’ispirazione arriva dalle popolari gare di carretti a spinta e l’avventura è finanziata da due imprenditori statunitensi. Nascono gli equipaggi di bob a 2, che si classifica 30esimo, e a 4, che si ribalta nella terza manche. Una storia che la Disney rende ancor più popolare con il film Cool runnings.

Il nobile fa da sé. Il nome completo è Hubertus Rudolph von Fürstenberg-von Hohenlohe-Langenburg, figlio di un nobile spagnolo e di Ira von Fürstenberg, volto popolare del jet set italiano anni Sessanta-Settanta. Lui vorrebbe partecipare ai Giochi, l’Austria non se lo fila. Allora nel 1981 fonda la Federazione sciistica messicana, di cui è a lungo è il solo atleta. Prende parte a sei Olimpiadi dal 1984 al 2914 (quando ha 55 anni). Fa parte della lunga schiera di atleti destinati a un momento di gloria e a distacchi enormi. A Pechino 2022 Benjamin Alexander (Giamaica) giunge 45esimo a 1’09″17 dal vincitore Marco Odermatt, mentre Yohan Goutt Gonçalves (Timor Est) finisce 45esimo in slalom a 40″58 da Clément Noel.

Gli altri cadono, io vinco. La medaglia più inattesa â un tormentone per la Gialappa’s Band â è quella di Steven Bradabury a Salt Lake City. Specialista dello short track, è vittima di due gravissimi infortuni: 111 punti alla gamba destra e 18 mesi di riabilitazione per uno scontro in gara, quindi una frattura al collo. Nel 2002 entra in semifinale per la squalifica del canadese Marc Gagnon. In semifinale è ultimo all’ultimo giro, tre avversari cadono e lui passa. In finale è ancora ultimo all’ultimo giro, questa volta cadono in quattro (tra cui il favorito, l’idolo di casa Apolo Ohno) e conquista l’oro, il primo per l’Australia e per un atleta dell’emisfero sud.

Due specialità , due ori. Ester Ledecka detiene un record che sarà complicato superare: vincere due ori nella stessa Olimpiade e in due specialità differenti. La ceca ci riesce nel 2018 a Pyeongchang, in Corea del Sud. Il 17 febbraio è prima nel SuperG per un centesimo davanti all’austriaca Anna Veith, sette giorni dopo domina lo slalom gigante parallelo di snowboard.

Giochi d’autunno⦠Prima di Chamonix 1924 c’era stata una singolare presenza di giochi invernali a Londra 1908: sei discipline messe in calendario a ottobre, distanti da quelle estive. Tra queste il pattinaggio di figura, dove è protagonista l’inglese Madge Syers che – all’epoca – gareggiava anche contro gli uomini per una lacuna nel regolamento (seconda al Mondiale 1902). A Londra conquista il terzo posto nella gara a coppie con il marito e il primo in quella del singolo donne: nessuna medaglia per lei, non erano ancora state introdotte. Il pattinaggio tornerà ad Anversa 1920, insieme con l’hockey su ghiaccio, ancora in una edizione stiva.

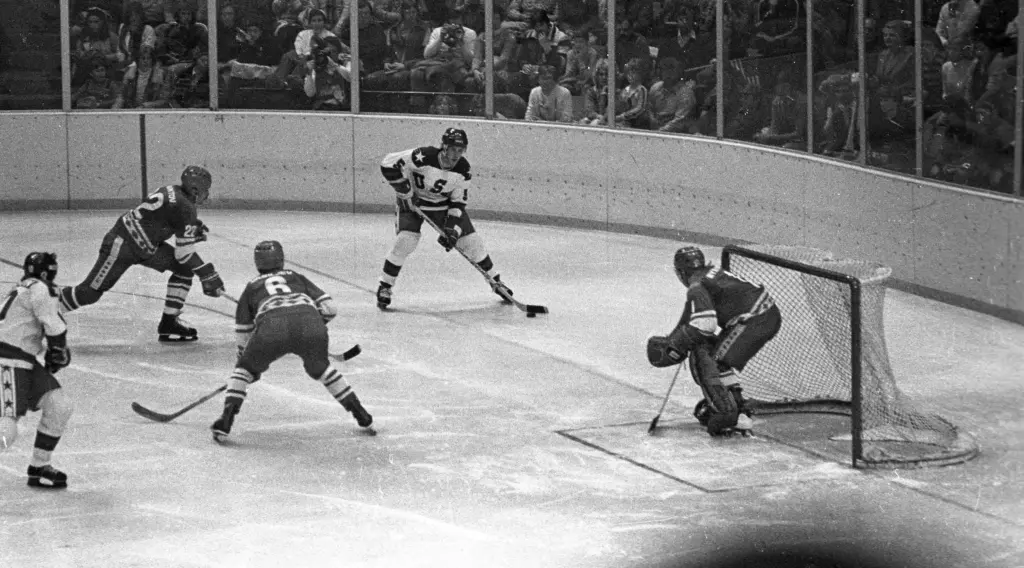

Il âMiracolo sul ghiaccioâ. A proposito di hockey su ghiaccio. Usa-Urss a Lake Placid 1980 entra di diritto tra le sfide olimpiche dei Giochi: come Ungheria-Urss di pallanuoto a Melbourne 1956 e come Usa-Urss a Monaco 1972 nel basket. Le Olimpiadi sono ancora formalmente riservate ai dilettanti. Formalmente perché in Unione Sovietica il dilettantismo stato è professionismo a 360°, mentre la squadra statunitense è composta da universitari e dilettanti veri. L’amichevole per Giochi del 9 febbraio finisce 10-3 per l’Urss e il 22 febbraio, giorno del confronto nel girone per le medaglie, si attende lo stesso esito. I giovani statunitensi vincono invece 4-3, in quello che viene definito il âMiracolo sul ghiaccioâ, e chiuderanno con l’oro.

Una e mai più. Il primo oro olimpico italiano arriva in una specialità allora inesistente dalle nostre parti. Il merito è di Nino Bibbia che, originario della Valtellina, emigra a Sankt Moritz, dove è popolarissimo lo skeleton: ci si mette a pancia in giù con la testa avanti su uno slittino e ci si butta dal Cresta Run, la pista naturale creata per isolare i turisti inglesi che imperversavano sulle strade della località svizzera, infastidendo gli abitanti. Bibbia arriva davanti a tutti nell’edizione del 1948, la sola medaglia azzurra in una specialità che â per pericolosità e assenza di piste adeguate â torna ai Giochi nel 2002.

Il Mondiale fantasma. Cortina avrebbe dovuto ospitare i Giochi nel 1944: non fu possibile a causa della Seconda guerra mondiale, che aveva già cancellato quelli del 1940. Li avrebbe ottenuti per il 1956. Nel 1941, in pieno conflitto, organizza però un Mondiale, cui prendono parte solo atleti italiani e tedeschi. Non sarà mai riconosciuto a livello ufficiale.

Speranze azzurre. Milano Cortina 2026 ha in calendario sedici discipline, la novità è rappresentata dallo sci alpinismo: ci si arrampica in vetta con le pelli sotto gli sci e poi si scende in maniera classica. C’è molta curiosità . Come c’è molta curiosità intorno all’Italia, non solo come Paese ospitante. Tolti hockey su ghiaccio e salto con gli sci, abbiamo lecite speranze di medaglia dappertutto. A Pechino 2022 ne abbiamo conquistate 17 (due ori, sette argenti e otto bronzi), il record è Lillehammer con 20 (rispettivamente, sette, cinque e otto).